侨都人文

第4期:陈少白(上)

清朝同治八年七月二十日(1869年8月27日),广东新会县外海乡南华里的陈子桥家传出婴儿诞生的宏亮啼声,父亲看着怀抱里五官端正、骨格非凡的孩子,笑逐颜开。

他为儿子起名“闻韶”,家人不懂其意,当基督教牧师的陈子桥解释说:“‘韶’是虞舜时代的美妙乐曲,听韶乐看韶景,这就是度韶华享受太平盛世了!”

闻韶还有个别字“夔石”。“夔”是上古传说中的一种龙,“石”就是国家的柱石,可见父亲对儿子寄予厚望。陈闻韶就是陈少白,是中国“辛亥革命”的先驱人物。

陈少白6岁入私垫,天资聪敏,过目不忘。一本《三字经》和《千字文》,个把月就能倒背如流。

年幼的陈少白念书、习字、作诗文都是同窗中的佼佼者,却讨厌八股文,他喜欢的是唐诗、宋词、元曲,特别对明清的小说、戏剧广泛涉猎,这对他后来编著文明戏打下了坚实的文学基础。

因为父亲与叔叔、义父都是信奉上帝的基督教徒,陈少白耳濡目染了西方文化,也接受了一般同窗所不可接触到的科学知识,所以他自小就有出类拔萃的见识。

1888年,美国教会在广东开办广州格致书院(即岭南大学前身)。19岁的陈少白第一个报考,并被录取入学。

读书期间,陈少白的四叔陈梦南携带了《独立宣言》《大英宪章》等西方政治文献的多种西文译本给他阅读。少白从书中看到世界局势的变化,并接受了西方新思想、新观念的启蒙。他常与人说:“革命思想,多得于季父。”

书院放寒假之际,陈少白打算去香港游玩。书院的区凤墀先生古道热肠,特意写了封介绍信给他,说有一位叫孙文、字逸仙的年轻人,将会成为陈少白志趣相投的好朋友。

香港西医书院的宿舍里,伏案写论文的孙文错愕地见到陌生的陈少白到访。他看了区老师的介绍信,又见陈少白一表人才,两人交谈几句觉得投缘。他们走出宿舍信步至公园,边走边聊,说到时势政治,彼此见解合契,心绪相通,越来越觉得相见恨晚。

两人互报年庚,孙文22岁,陈少白则未足20岁,彼此兄弟相称。从此,两道心里的激流合拍地交汇在一起,汇聚了中国近代史上一股翻天覆地的民主革命的洪流。

1890年,陈少白接受盟兄与孙中山的建议,弃文从医,就读香港西医书院。课后余暇,他与孙中山、尢列、杨鹤龄聚会于“杨耀记”杂货铺,畅谈革命理想,无所忌讳,并自诩为违背朝廷的“四大寇”。

1892年春,领取了博士行医证书的孙中山意欲在香港开设药房和医馆,陈少白为此草拟了招股章程。但是学院院长不希望培养出的优秀学生去干卑微的药房小生意,这事因此而流产。

半年后,孙中山受聘澳门镜湖医院,再次筹款开设了一间中西药局。由于他医术高明,仁心仁术,因此名声遐迩,遭葡萄牙籍医生妒恨,不足两个月就被逼迫停业。

孙中山致信陈少白,说想将澳门的药局迁至广州,并邀请他帮忙打理。陈少白求之不得,于是中途退学,前往广州西关帮助孙中山组建了东西药局。在这段日子里,孙中山、陈少白经常邀聚三山五岳的朋友,讨论救国救民的议题。

一天,陈少白等人因不见孙中山的踪影而十分焦虑,原来孙中山躲回老家翠亨村写了厚厚的一叠《上李傅相书》。

这叠呈递清朝重臣李鸿章的书信中,陈述了救国救民之策。孙中山还踌躇满志地请陈少白为其文稿润色。

孙中山关掉了医馆、药店,亲自奔赴上海、天津等地寻找上书的门路。当时中日甲午战争开火,在天津芦台督师的李鸿章怎有心思看无名小辈的进言书?传递人向孙中山复述了李鸿章的一句话:“等仗打完了以后再说吧。”

残酷无情的现实刺激了孙中山,他心灰意冷地回到上海,得友人帮助弄了张护照远渡重洋,奔赴美国檀香山。从此,他抛弃了“改良主义”的幻想,义无反顾地走上民主革命的道路。

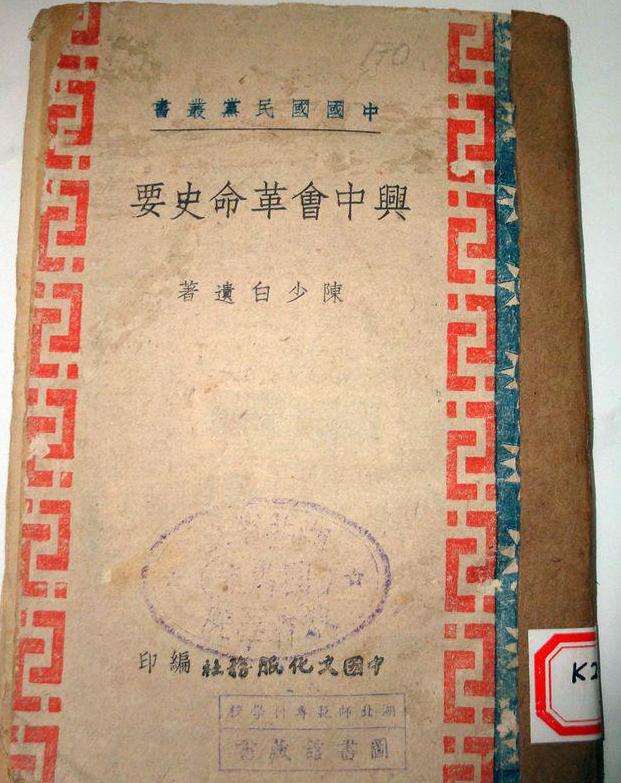

1894年11月,在檀香山的孙中山得到兄长孙眉以及邓荫南等十来个进步华侨的支持,通过了孙中山草拟的《兴中会章程》,创立了中国第一个资产阶级革命团体“兴中会”,发出了“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府”的斗争口号。

年终,孙中山返回香港,于1895年元旦的清晨,到广州找到了陈少白。当晚两人乘船回香港,随后约了郑士良、陆皓东等一班血气方刚的青年在香港中环士丹顿街13号,以“乾亨行”商号作掩护,组织成立了兴中会。

1895年2月,孙中山等与杨衢云、谢缵泰的香港辅仁文社联合,正式宣告成立兴中会总部,筹划重阳暴动。因需要帮助众多携械的人员嵌进广州城,正好借重阳节扫墓的风俗作掩护。

“乾亨行”中,孙中山与陈少白、邓荫南等多次聚会,作起义部署,他们一致赞同采纳了陆皓东设计的青天白日战旗,誓将它取代清朝的龙牙旗。

孙中山与陈少白等兴中会骨干频繁奔走于粤、港两地,联络三元里、香山、顺德等地的绿林义士。同时在广州双底门租了王氏祠,借名办农学会,以做重阳起义总部。

当万事俱备时,不料原辅仁文社的首脑杨衢云却争当起义“总统”(即总指挥),郑士良气恼得要动武,还是陈少白极力劝阻以大局为重,孙中山也忍气让出“总统”名义给杨衢云。

重阳节前夕,坐镇广州的孙中山去赴一位绅士家的晚宴,觉察到四周多了持枪挂刀的清兵,他思疑:是否起义的消息泄露而致使广州衙门严加防范?

夜深人静,在王氏祠里,孙中山召集陈少白、陆皓东、郑士良等商议对策,恰恰收到杨衢云从香港发来电报告急“货不能来”,意思是说数百人的主力部队与弹药不可能在重阳节那天到位。

鉴于险情,孙中山听从陈少白建议,立刻解散队伍,以避免无谓牺牲,并致电杨衢云“货不要来,以后待命”。陈少白等人分头通知潜进广州待命的各路人马撤退。

陈少白在黎明前赶到一个秘密营地的洋行,却发现那里已经暴露,见官兵正翻箱倒柜,疯狂地抓捕革命党人,他佯装路过,急急忙忙就近拐进了海幢寺内。

清兵吆喝着衔尾追了上来,陈少白躲避进寺中的香积厨(伙房),正好见小和尚梵月往大铁锅内添水,准备煮粥。陈少白急中生智,与梵月小和尚合议后,他跳进大铁锅里盖上盖,叫梵月在炉膛里立刻烧火。

清兵搜至伙房时,只见炉火熊熊,梵月神态自若地往炉膛添柴,烟雾腾腾,也没有发现什么异常,于是转头搜别的厢房去了。

陈少白好不容易躲过此劫。“辛亥革命”胜利后,陈少白重返海幢寺购了那口铁锅运回家乡,在外海故居“沙萝坪”特建了一个“粥锅亭”,纪念那段九死一生的惊险历程。

再说杨衢云在重阳节后还是从香港运送了200多名义士潜进广州,结果有40多人落陷清兵布下的罗网。此役,陆皓东被捕,英勇就义。

乙未重阳举义失败,陈少白与孙中山、郑士良三人为了躲避清廷的追捕,乘坐日本的“广岛丸”轮,避难于日本横滨。同年12月中旬,孙中山断辫换装,远赴美国檀香山进行革命活动。而联络华侨组建兴中会横滨分会的重任由陈少白独力承担。

陈少白精通英语,口才出色。在联系华侨组建兴中会横滨分会的活动中,急华侨之所急,他为侨商冯镜如编纂了《英华字典》,此为华人编写的第一本中、英文字典,这也是陈少白对中外文化交流的一大贡献。

针对旅日华侨文化程度不高的状况,陈少白发动华侨在横滨办起了一所华文学校。孙中山为学校取名为“东西学校”,意思就是融汇东西方知识,沟通东西方文化。

可是不久,校董、教员队伍中保皇派占了主力,学校更名为“大同学校”,大肆宣扬“维新”“立宪”,诋毁革命主张,甚至拒绝了孙中山到学校演讲。自此,中国“革命”与“保皇”两大阵营的斗争露出端倪。

陈少白旅日期间,他以“服部次郎”的化名广交日本朋友,结识了日本友人宫崎寅藏等,并取得他们的同情和支持,这些日本友人帮助孙中山,为中国的民主革命推波助澜。

在与日本朝野沟通的过程中,陈少白以雄辩的才华令日本的政客刮目相看。他在发表《东亚联合要旨》的论文中指出“亚洲之大,几无完国”,阐明中日友好以抗衡西方列强的观点,争取了日本政府对中国革命的支持。

陈少白组建的横滨兴中会力量日益壮大,致使几年时间里日本横滨成了反清基地。孙中山也取名“中山樵”而移居日本,策划武装起义等一系列活动。

1897年秋,陈少白向孙中山提出革命力量别“困守一方”的建议,征得同意而赴台湾传播革命火种。通过发动当地华人,他很快就打开了局面,建立了兴中会台湾分会。

孙中山总结经验后得出结论:“将图国民之事业,不可不造国民之舆论”。他和陈少白决定创办兴中会会刊。在1899年秋,陈少白肩负着这重要使命回到香港。

创办报纸,就必须坚实自己团体的根基。陈少白与郑士良首先联络香港三合会,得到帮会的陈南的帮助,取得了三合会“白扇”(即军师)的地位。

长江流域哥老会的毕永年带着一批头目抵达香港,陈少白努力化解帮会门户之间矛盾,联盟各帮会组建“兴汉会”,他被推举为会长,拥孙中山为总会长,以兴中会纲领为总会纲领,使绿林帮会成为孙中山多次武装起义的中坚力量。

“戊戌变法”(1898年)失败了的康有为、梁启超等人也逃亡在海外。陈少白曾在日本横滨与康、梁会晤。梁启超再度回香港时,率先寻访陈少白,表示要商议两派联手合作事宜。

陈少白向孙中山汇报了此事,以孙中山代表身份在日本友人穿针引线之下再次与康有为、梁启超会面,商谈合作事宜。但康有为摆着正统的大官架子,开口闭口都称自己深受皇恩,要鞠躬尽瘁,力谋勤王而非造反。

陈少白一针见血地指出:不能皇上对你恩重就因私废公,置国家水深火热而不顾;革命就是要振兴中国,革命并非对某人的背叛而是谋求国家与人民的莫大幸福!

陈少白与康有为及其3位弟子唇枪舌剑论战了3个小时,不欢而散。后来梁启超再次约见陈少白商讨起草合作章程,无奈康有为强硬坚持保皇,两派合作终成泡影。

陈少白将机关会刊的诸事筹备就绪,馆址定在香港中环士丹顿街24号。征得孙中山的同意,取名为《中国日报》。由于用来制版的铅字不够先进,陈少白亲自赴横滨购置。

1900年1月25日,《中国日报》正式出版,陈少白任社长、总编辑和发行人,他亲笔撰写了《发刊词》,阐明报刊宗旨就是倡导“救国保民”“复兴中国”。该报既揭露清政府的腐败无能和丧权卖国的丑恶,又报道革命党人以及留日学生的反清活动。

陈少白力排众议,改变了中文报纸千篇一律的竖排形式,采用日式的横排短行,使报纸面貌焕然一新。随之,广州、上海各地中文报纸纷纷效仿,带来了中文报刊革新气象。

(作者:廖振明、叶杜生;鸣谢:江门市美术馆;发布时略有改动,未完待续。)

版权所有:江门市文化馆 Copyright 2018 Jiangmen China All Right Reserved

地址:江门市蓬江区院士路五邑华侨广场 电话:0750-3377208

粤ICP备18139116号 技术支持:广东迪浪科技股份有限公司